4月23日下午,建筑工程学院带领学生前往巩义市海上桥村开展以“设计赋能乡村,艺术点亮未来”为主题的实践活动,师生们深入田间地头,用脚步丈量乡土,用专业解码振兴,为这座古朴村落注入新的生机与活力。

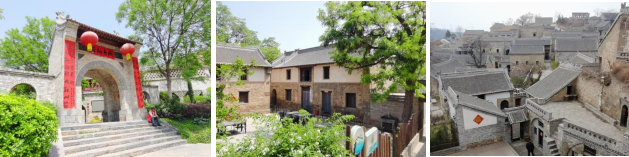

海上桥村依山傍水,历史悠久,村内保留了大量明清时期的传统民居和农耕文化遗迹,但随着城市化进程的加快,村庄面临着产业空心化、人口老龄化等问题。如何通过设计的力量激活乡村资源,是此次调研的核心命题。

田野调查:从“旁观者”到“参与者”

师生团队抵达后,迅速分为三个小组展开行动。老师带领学生深入走访老宅院落,记录传统建筑的构造细节与材料工艺,分析其保护与改造潜力。调研聚焦村落文化符号,挖掘当地非遗技艺和民俗故事,为后续设计提供文化支撑。“乡村振兴不是推倒重建,而是找到传统与现代的平衡点。”刘胜胜老师在现场教学中强调。

设计思维:为乡村问题开“药方”

调研发现,海上桥村亟需解决的不仅是物质空间的更新,更是产业与文化的联动。师生们结合专业提出初步方案:

建筑活化:将闲置老宅改造为乡村民宿、手工艺工坊,保留夯土墙、木梁结构等传统元素,植入现代功能。

景观提升:以村内古井、石碾为节点,串联公共空间,打造“乡愁记忆走廊”。

产业赋能:依托当地柿子种植产业,设计特色品牌包装,探索“农业+文旅+电商”模式。

画笔为媒:艺术写生记录乡土之美

调研之余,一场别开生面的“田间课堂”在村中展开。师生支起画板,以画笔为媒介,捕捉村庄的质朴之美。蜿蜒的石板路、错落的灰瓦屋檐,在专业教师的指导下,学生们用线条与色彩诠释对乡村的理解。

刘浩老师现场示范写生技巧:“画乡村,不仅要画形,更要画魂。注意光影在土墙上的变化,那是岁月留下的痕迹。”学生们围在一旁,边观摩边记录。学生感慨:“以前在教室画静物,总觉得缺了温度。今天对着真实的乡村场景,每一笔都像在和历史对话。”

薪火相传:教育实践的双向奔赴

此次下乡不仅是专业实践,更是一堂生动的思政课。师生们在服务乡村中深化了对“设计为民”理念的理解,而村庄也因他们的到来焕发新的希望。

教师感言:设计人的责任与担当

院长王诗玉对这次活动总结道:“乡村振兴需要高校走出象牙塔,把论文写在田野上。我们的目标不仅是培养会画图纸的学生,更是培养有乡土情怀、有社会责任感的设计师。”“设计下乡”不是终点,而是起点。建筑工程学院将持续跟进海上桥乡村振兴项目,同时将此类实践纳入常态化教学体系,让更多师生在乡村大课堂中成长,让艺术与设计的火种照亮更多村庄的未来。